Rudolf Wagner-Régeny wurde am 28. August 1903 in Sächsisch-Regen (ungarisch: Szász-Regen, rumänisch: Reghinul sasesc) geboren. Daher rührt auch sein später gewählter Doppelname Wagner-Régeny (der aus Regen stammende). Wagner-Régeny trug so seinen Herkunftsort durch die musikalische Welt und war staatenlos bis zum Anfang der 1930 Jahre in Berlin. Sächsisch-Regen liegt im Nordosten von Siebenbürgen (seit 1920 Rumänien); die ca. 8.000 Einwohner gliederten sich zu gleichen Teilen in Deutsche und Ungarn, dazu kamen Rumänen und Juden. Das transsylvanische Völkergemisch war auch eine Quelle von Wagner-Régenys späterem Musizieren: so gibt es Bearbeitungen von „Zigeunerliedern aus der Tatra“ oder die heimatliche Opernstoffvorlage zur „Johanna Balk“.

Rudolf Wagner-Régeny war Siebenbürger, ohne sich zeitlebens als solcher zu fühlen und darzustellen, was im Nachhinein zu bedauern ist.

Des Komponisten erste selbstbiographische Skizze „An den Ufern der Zeit“ spiegelt diese schöne Kindheit in Siebenbürgen und die Wiederbegegnung im Sommer 1935. Schon bald nach der aufsehenerregenden Dresdner Uraufführung des „Günstlings“ beschloß das Deutsche Landestheater in Rumänien, die Oper auf dem Naturtheater in Hermannstadt nachzuspielen: „Freudig und in dem Bewußtsein, den rechten Weg gegangen zu sein, unternahm ich mit Uli die Reise um so lieber, als ich seit 1923 meine Eltern in Siebenbürgen nicht besucht hatte.“

Wagner-Régeny ließ die Veröffentlichung des Sommertagebuches von 1935 wieder fallen, als er diesen Titel in einem Berliner Buchladenschaufenster ausgestellt sah; es erschien ihm wie ein Omen, die Sache in der Schublade ruhen zu lassen. Diese Beschreibungen flossen dann teilweise in die zweite Selbstbiographie „Aus sechs Jahrzehnten“ ein.

Als Siebenbürger ist er nirgends wieder heimisch geworden, nachdem er die Landschaft seiner Kindheit und Schulzeit verlassen hatte. Das Berlin der zwanziger Jahre bedeutete ihm viel und prägte ihn; vielleicht überzog er mit diesem Bild das Dritte Reich, die Trümmer und den verordneten neuen Menschheitstraum im Osten, hatte so eine Weltstadt Berlin vor seinem inneren Auge, die längst in der Realität (besonders Ostberlin) zur Provinz verkommen war!

Der erwähnte Sommeraufenthalt 1935 in Sächsich-Regen wirkte wie eine Lähmung auf den Komponisten – gewaltsam stürzte die Kindheit wieder auf ihn ein. Und so notierte er am 14. August in sein siebenbürgisches Tagebuch: „Es wurde beschlossen, heute Abend, weil Vollmond sei, auf dem Marosch Kahn zu fahren. Je mehr wir uns dem Flusse nährten, um so unerträglicher ward mir zumute. Unendliche Sehnsucht nach meinem Berliner Arbeitszimmer befiehl mich. Ich ließ die andern in den Kähnen Platz nehmen und lief den Berg hinauf. – Nun sitze ich im Gartenzimmer. – Weit entfernt bellen Hunde. In Berlin kann man einsam sein! Hierzulande lebt man horizontal. Jeder mit jedem. Die Häuser sind beispiellos offen. Jederzeit Besuche empfangend, sie ausscheidend, wie die Funktion eines tierischen Organismus. Ich zähle fünf bis sieben Personen, die unangemeldet mit der Frage erscheinen: Na, was macht ihr noch?“ Schon am 6. September vermerkt er aber: „Heutesteht das Klavierkonzert. Gott sei Dank“ Es war eine Idee der Universal-Edition in Wien gewesen, den Erfolg der „Günstling“-Opernaufführung zu nutzen und den Komponisten mit einem eigenen Klavierkonzert auf Konzerttournee zu schicken. Karl Böhm dirigierte mit Wagner-Régeny als Solisten die Uraufführung am 7. Februar 1936 in Dresden, ein Jahr nach der Uraufführung des „Günstling“ an der dortigen Semperoper.

In Berlin hatte er das Klavierkonzert schon einmal geschrieben, aber es mißfiel ihm und so entledigte er sich damit des wenig ehrenvollen Auftrags für die NS-Kulturgemeinde, eine Mendelssohn-Ersatz-Bühnenmusik zu Shakespeares „Sommernachtstraum“ zu liefern. Die Orchesterbesetzung beider Klavierkonzerte ist (bis auf einen zusätzlichen Paukenpart bei Shakespeare) identisch.

Wagner-Régeny muß die Uraufführung der „Sommernachtstraum“-Bühnenmuik anläßlich der 3. Reichstagung der NS-Kulturgemeinde in Düsseldorf am 6. Juni 1935 zum Anlaß genommen haben, gründlicher über sein Klavierkonzert nachzudenken, denn das siebenbürgische Ergebnis ist als Glückstreffer einer neoklassizistischen „Orchestermusik mit Klavier“ anzusehen und entsprechend zeitweilig Repertoire geworden.

Die Vorform (eben die „Sommernachtstraum“-Orchestermusik) ist neobarock orientiert und erntete bereits bei der Presse herbe Kritik: „Die Realistik seiner Charakterisierung kennt kaum Differenzierungen in der orchestral ungewöhnlich einfachen Mittelanwendung; für den Marsch der Elfen benutzt er beispielsweise fast dieselben Blechakzente und Trommelwirbel, wie für den der Rüpel.“ – verständlich indes, wenn ein abstraktes Klavierkonzert zur Bühnenmusik „erklärt“ wird, die Partitur keinerlei Angaben zum Schauspiel verrät.

Der Sommeraufenthalt in Siebenbürgen dürfte wohl einer „Läuterung“ gleichgekommen sein, um die braune Fehlleistung von kurz davor vergessen zu machen. Jedenfalls sinnt er eine Woche nach Fertigstellung des neuen Klavierkonzertes: „Es werden Pläne gemacht, wie über dem Gartenzimmer noch ein Raum ausgebaut werden könnte […] so hätte man auf Lebenszeiten ein Landhaus. Leider 2.000 Kilometer entfernt von Berlin!“ Man verspürt, daß dieser Sommeraufenthalt nachhaltig auf ihn wirkte, obwohl das Reisen sonst nicht unbedingt zu seinen Bedürfnissen gehörte.

Nachdem er von 1916-1919 das Gymnasium in Schäßburg besucht hatte, ging er bereits im Herbst 1919 – also ungewöhnlich früh mit sechzehn Jahren – zum Klavierstudium an das Leipziger Konservatorium, das stets einen hohen Studenteneinzugsbereich aus dem Balkan verzeichnete (die Tochter des neuen Stadtpfarrers in Sächsisch-Regen studierte bei Teichmüller in Leipzig und weckte so die Fernlust des jungen Gymnasiasten).

Da ihn das solistische Klavierspielen bald nicht mehr befriedigte, wechselte er zum Dirigier- und Kompositionsstudium an die Berliner Musikhochschule, war aber niemals Kompositionsschüler von Franz Schreker geworden, wie leider immer wieder in Lexika nachzulesen ist und was sich bei ihm auch kompositorisch an keiner Stelle herleiten ließe.

Kurz vor dem Ende des Studiums traf Wagner-Régeny auf die zehn Jahre ältere Malerin und Bildhauerin Léli Duperrex und zog zu ihr in die weitläufige Dachatelierwohnung in der Berliner Waitz-Straße („Schloß Dachstein“ wie sie ihre Klause bis zur Zerbombung 1943 großzügig nannten). Die Künstlerehe wurde zum Halt für den übersensiblen, fast lebensunfähigen Komponisten. Und der Hang zum Einsamwerden in brodelndem Umkreis prägte sich aus. Wagner-Régeny erzählte, daß Bohemiens kamen, in ihrer Wohnung Schach spielten und tranken, während er sich selbst disziplinierte und davon abgewandt komponierte. Er meinte, man sei verführt gewesen, nächtens über den Kurfürstendam ins Zentrum zu schlendern und sich dem Sog der „goldenen Zwanziger“ zu ergeben. Der Komponist sublimierte seine einsiedlerische Empfindsam- und Empfindlichkeit ins Notenbild, das jeglichem Orchesterrauschen und Klangvernebelndem abhold war, „gluckhaft“ gegen den Pomp des Expressiven anging.

Es ist immer wieder das Phänomen zu beobachten, daß Künstler durch ihren Wechsel vom Geburtsort in eine entfernte Metropole eine Farbe mitbringen, die auf die neue kulturelle Landschaft befruchtend und bereichernd wirkt. Bei Wagner-Régeny ist es eine melodische Kraft außerhalb des einfachen deutschen Volksliedtons, es ist das Bemühen um eine noch ganz vorsichtige, aber modaltonale, nie tonikale Dur-Moll-Simplizität, wie sie ohnehin von den zwei Epochen (Klassik und Romantik) zuvor hörbar „abgegrast“ worden war. Entfernt von jeglicher „multikultureller“ Verunklarung, aber getragen vom facettenreichen Born des Vielvölkergemisches seiner Herkunft – das beschreibt wohl das Wagner-Régenysche Klangbild? Bewahrten die Siebenbürgen vor Ort ihre deutsche Prägung, so verließen sie diese siedlungsnotwendige Starrheit, wenn sie den einst urbar gemachten Ort mit der Urheimat zurückvertauschten.

Diese spezielle Farbe Wagner-Régenyscher Tongebung ist allerdings so zart abgestuft, daß dieser „Pastellton“ leicht vergessen wird zugunsten stärkerer Komponistenpersönlichkeiten dieses Raumes: so Béla Bartók, dessen Geburtsort nicht weit von dem Wagner-Régenys entfernt liegt. Auch Georges Enescu trug grellere Farben in einen europäischen Gesamtklang hinein.

Glückliche Momente des Komponierens sind in der am wenigsten dramaturgisch geglückten Oper „Johanna Balk“ aus dem siebenbürgisch-ungarischen Raum zu finden; ferner im Fragment des „Darmwäschers“, jener letzten Caspar-Neher-Oper, die 1950 Bertolt Brecht im Finalakt rigoros zusammenstrich, so daß man immer noch darauf warten muß, daß ein Opernhaus kommt und den reichen, aber wirren IV. Akt Caspar Nehers und Rudolf Wagner-Régenys öffnet. Die Orchestersuite aus der „Persischen Episode“ (so Brechts Umbenennung des „Darmwäschers“) könnte längst Repertoire geworden sein, wenn sich die Universal-Edition in Wien entschließen könnte, eine Partitur davon zu drucken. Die Bühnenmusik zu Brechts Farquar-Bearbeitung aus dem Jahre 1955 gehört zum Schönsten, was der Komponist hinterlassen hat.

Für die Musikgeschichte Siebenbürgens ist Wagner-Régenys Schaffen auf jeden Fall ein wunderschön leuchtendes Herbstblatt einer sich neigenden Regionalkultur. Daß er sich dabei zeitlebens vor siebenbürgischer Identität verschloß, kann an dieser Zuordnung nichts ändern.

Lit.: Rudolf Wagner-Régeny. An den Ufern der Zeit, Schriften, Briefe, Tagebücher. Hrsg. von Max Becker, Leipzig 1989. – Rudolf Wagner-Régeny: Aufzeichnungen, Tagebücher und sein Briefwechsel mit Caspar Neher. Hrsg. von Tilo (Müller) Medek, Berlin 1968.

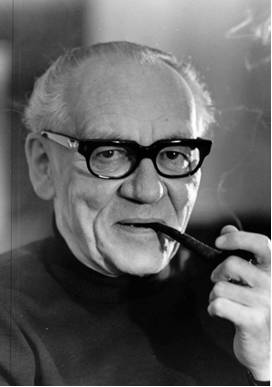

Bild: Hans Pölkow, Berlin

Tilo Medek