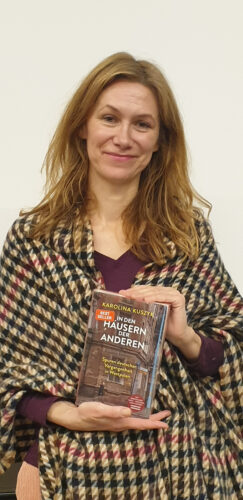

Karolina Kuszyk liest aus ihrem Buch „In den Häusern der anderen“

Als am Ende des Zweiten Weltkriegs etwa zehn Millionen Deutsche aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen flohen oder von dort vertrieben wurden, blieb ihr materieller Besitz weitgehend zurück: ihre Dörfer und Städte, ihre Häuser und Straßen, Kirchen, Friedhöfe und Fabriken, aber auch ihre Möbel und Bilder, ihr Hausrat, Werkzeug und ihre Wertsachen. Alles zeugte von ihrer einstigen Anwesenheit, als polnische Neuankömmlinge aus dem von der Sowjetunion annektierten Osten Polens und anderen Landesteilen hier angesiedelt wurden und sich mit den Geistern ihrer Vorgänger herumschlagen mussten.

In ihrem zum Bestseller gewordenen Buch „In den Häusern der anderen“ (polnisch 2019, deutsch 2022) rekonstruiert Karolina Kuszyk, wie sich die Bewohner dieser neu übernommenen Orte und Häuser zu beheimaten versuchten. Gestützt auf Archivfunde, Forschungsarbeiten, Literatur und eine Vielzahl persönlicher Begegnungen erzählt sie davon, wie sich die Biografien von Menschen und Dingen miteinander verflechten. Am 10. Dezember 2024 las sie im Congress-Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd einzelne Passagen aus ihrem Buch, schilderte, wie sie zu ihrem Thema kam und ging schließlich auf die Fragen des interessierten Publikums ein. Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenorganisationen (AKVO) in Stuttgart mit ihrem Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Bendel hatte sie dazu eingeladen.

In ihrem zum Bestseller gewordenen Buch „In den Häusern der anderen“ (polnisch 2019, deutsch 2022) rekonstruiert Karolina Kuszyk, wie sich die Bewohner dieser neu übernommenen Orte und Häuser zu beheimaten versuchten. Gestützt auf Archivfunde, Forschungsarbeiten, Literatur und eine Vielzahl persönlicher Begegnungen erzählt sie davon, wie sich die Biografien von Menschen und Dingen miteinander verflechten. Am 10. Dezember 2024 las sie im Congress-Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd einzelne Passagen aus ihrem Buch, schilderte, wie sie zu ihrem Thema kam und ging schließlich auf die Fragen des interessierten Publikums ein. Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenorganisationen (AKVO) in Stuttgart mit ihrem Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Bendel hatte sie dazu eingeladen.

Im Juli 1945 waren auf der Potsdamer Konferenz eine Neuordnung für Deutschland und Europa beschlossen und die Gebiete östlich von Oder und Lausitzer Neiße vorbehaltlich unter polnische Verwaltung gestellt wurden. Für die neuen Siedler stellte sich deshalb ein Gefühl der Vorläufigkeit ein, man lebte sozusagen auf gepackten Koffern. Niemand konnte garantieren, dass es keine weiteren Umzüge geben würde. Der Versuch, eine eigene Ordnung einzuführen, konnte nur partiell gelingen. Trotz aller Bemühungen, das Fremde zurückzudrängen, trotz aller Aneignungsversuche und Polonisierungsmaßnahmen – wie der hastigen Umbenennung von Orts- und Straßennamen – blieb der Eindruck, nicht auf eigenem Grund zu leben, anfangs im Alltag ständig präsent. Zwar hatte die DDR die Potsdamer Grenzziehung bereits 1950 mit dem Görlitzer Abkommen anerkannt. Auf bundesdeutscher Seite erfolgte die völkerrechtliche Ratifizierung der deutsch polnischen Grenze erst mit dem Zwei-plus Vier Vertrag von 1990.

Aus rechtsnationalen Kreisen ihres Landes erfuhr die Autorin heftige Kritik besonders für ihre couragierte Schilderung der nach dem Krieg allgegenwärtigen Plünderungen durch die polnische Bevölkerung, für manche immer noch ein heikles und quälendes Thema. Fast jeder habe damals geplündert, sei es aus Armut, Hunger oder Rache. Den Menschen sei angesichts der Versorgungsprobleme, Hungerlöhne und Arbeitslosigkeit keine andere Wahl geblieben. Wie hätte man sich nicht bedienen sollen an den über die Jahrhunderte angesammelten und nun herrenlosen Gütern, die manch einem den Verstand trübten? fragte Kuszyk. Nur einige wenige hätten sich gescheut, in die deutschen Häuser einzudringen und sich damit begnügt, Funde auf den Straßen einzusammeln. Freilich gab es auch Exzesse. Banden durchkämmten ganze Stadtteile, machten auch vor jüdischem Eigentum sowie dem der eigenen Landsleute nicht Halt und erleichterten deutsche Flüchtlinge um ihre letzte Habe.

Seinerzeit hieß es: „Wir fahren zum Plündern nach Deutschland“, weil noch nicht abzusehen war, dass dieser anarchische „Wilde Westen“, ein Restpolen angeheftetes Stück Deutschland, letztlich zu Polen gehören und die Oder-Neiße-Grenze bleiben würde. Das erfundene Propaganda-Narrativ transportierte konsolidierend die Rückkehr auf ureigenes Territorium, bis 1956 die „Herrschaft des Germanismus“ als „vorübergehende Krankheit“ bezeichnet und die „wiedergewonnenen Gebiete“ nach weiterer Entspannung in Anführungszeichen erscheinen und als „Postdeutsches Polen“ bezeichnet werden konnten.

Die 1977 in Legnica (Liegnitz) geborene Autorin und Übersetzerin lebt und arbeitet heute in Berlin, ist mit einem Deutschen verheiratet und sagt von sich selbst, sie habe das Gefühl, zunächst Niederschlesierin und dann erst Polin zu sein. Sie wuchs in einem zehnstöckigen Plattenbau auf. Die von Deutschen hinterlassene Welt entdeckte sie bei Besuchen ihrer Großeltern in Liegnitz, die ein altes Haus mit all den Hinterlassenschaften dieser Kultur bewohnten: Stuck an der Decke, das gedrechselte Geländer, die Doppelfenster mit Buntglasscheiben, die große Tür mit den geschnitzten Auswölbungen, selbst die praktischsten Dinge waren mit scheinbar unnötigem Zierrat ausgestattet, wie aus einer anderen Welt: das alles hatte einen weitaus längeren und ehrwürdigeren Stammbaum als ihr hastig hingeklotztes Hochhaus, dem alles Schöne ausgetrieben war. Karolina Kuszyk absolvierte die geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Warschau. Sie übersetzt deutsche Literatur ins Polnische (Max Frisch, Ilse Aichinger, Bernhard Schlink), verfasst Beiträge für polnische und deutsche Medien und war Lehrbeauftragte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.

Die Erinnerung der Neubürger an die damalige Fremdheit lebt heute bisweilen bei Renovierungen noch auf, wenngleich sie nicht mehr Unbehagen und Ablehnung weckt, sondern eher Neugier und die Ahnung des Geheimnisvollen. Die Gegenstände haben etwas mit den Menschen gemacht. Karolina Kuszyk gelingt es, auf einfühlsame Weise zu zeigen, wie die polnische Nachkriegsgesellschaft mit dem deutschen Erbe im heutigen Westpolen im privaten Bereich umging, es allmählich annahm und assimilierte, dabei selbst eine zunächst unfreiwillige, allmählich aber fruchtbare Wandlung durchmachte, die zu mehr Akzeptanz und versöhnlichem Verständnis führte. Zugleich unternimmt die heute in Regionen denkende Autorin dabei eine Reise in die Erfahrungswelt der eigenen Kindheit und Jugend mit ihren politischen und gesellschaftlichen Befindlichkeiten, zu denen eine staatlich gelenkte zentralistische Erziehung gehörte mit patriotischen und homogenisierenden Tendenzen. Das eigentliche Thema ihres Buches ist zwar die herausfordernde Reaktion der Polen auf die deutsche Hinterlassenschaft, es wäre aber nicht komplett ohne die Erinnerungen der Deutschen selbst. Kuszyks Buch ist daher sowohl ein wegweisender Beitrag zur Kultur- und Mentalitätsgeschichte des modernen Polen wie auch des wiedervereinigten Deutschland. Letzteres spiegelt sich vor allem in der Begegnung mit der 1939 in Liegnitz geborenen und mit sechs Jahren vertriebenen Barbara. Ihre Lebenswege weisen Überschneidungen und Koinzidenzen auf. Die beiden Frauen verstehen sich, lachen über die Geschichte, die ihren Familien heftig mitgespielt hat, und wissen, dass sie ebenso gut in Tränen ausbrechen könnten.

Stefan P. Teppert