Für den 1964 erschienenen Band „Meine schlesischen Jahre“ war Werner Finck um einen Beitrag gebeten worden. Er überschrieb diesen: „Görlitz mit Knabenaugen“, im autobiographischen Buch „Alter Narr – was nun?“ wurde er 1972 unter dem Titel „Ich bin ein Görlitzer“ nachgedruckt. Mit ein wenig Ironie und der grandiosen Fähigkeit, Worte und Begriffe mit gern entdecktem Doppelsinn zu benutzen, beginnt Werner Finck: „Wer in Berlin oder in Rom oder in Paris oder in New York – also eben in einer Weltstadt – zur Welt gekommen ist und dann, sei’s auch gleich darauf nach – sagen wir Görlitz – übersiedelt, wo er dann bleibt zeit seines Lebens bis zu seinem Tode, so einer wird, wenn er seine Vaterstadt auch niemals mehr wiedergesehen hat, dennoch immer ein Pariser oder Berliner – und in diesem Sinne weiter – sein und bleiben: wenigstens in seinem Paß. Ihm wird der Weltruhm seiner Heimatstadt, solange er lebt, einen Schimmer von ihrem Glanz abgeben. Immer dann, wenn er eines der indiskreten Formulare der Behörden ausfüllt oder seinen Paß vorzeigt. Umgekehrt geht es den in Görlitz zur Welt gekommenen („Welt?“, so fängt es gleich einmal an). So einer kann dann sofort nach Rio de Janeiro umsiedeln und dort bleiben, zeit seines Lebens von „unserem“ Rio oder „unserem“ Paris sprechen – : sobald er ein Frageformular ausfüllen oder seinen Paß vorzeigen muß, ist es aus mit dem Nimbus des Weltstädters, der ihn eben noch umgeben hatte. Dann ist er ein Provinzler, und dabei bleibt es bis an sein Ende. Erst der Grabstein kann den Nimbus dann wieder etwas auf- oder umgekehrt abwenden.“

Zu Görlitz, das nach 1945 eine geteilte Stadt geworden war, sagte der Spötter und Tragikkomiker Werner Finck: „Meine Geburtsstadt blieb jahrhundertelang vom Krieg verschont und – was die Gebäude betrifft – auch im letzten Krieg fast ganz. Dann wurde es halbiert. Der Teil, in dem ich geboren wurde, heißt Gör. Gör liegt an der Neiße, und zwar auf westlichem Ufer und ist – na, also sagen wir’s altmodisch: deutsch. Auf dem östlichen Ufer liegt Litz und wurde von Polen kassiert. Die Trennung von Gör und Litz: ein Kalauer? Natürlich. Aber kein so schlimmer wie die politische Regelung, die ihm zugrunde liegt. Also, Gör liegt an der Neiße und Litz an der gleichen. Und alles zusammen liegt, ja woran? Es liegt an der Ahnungslosigkeit der damaligen westlichen Jalta-Diplomatie.“

Als Sohn eines Apothekenbesitzers ist Werner Finck am 2. Mai 1902 geboren. Weder am Görlitzer Gymnasium noch an der „Presse“ in Hirschberg schaffte er es, bis zum Abitur zu gelangen, aber er bestand die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie in Dresden. Es folgten wechselnde Berufsanfänge als Redaktionsvolontär, „vagabundierender Märchenerzähler“, wie er diese Tätigkeit selbst benannte, nach Schauspielunterricht in Dresden mit 23 Jahren erstes Theaterengagement in dem Görlitz benachbarten Bunzlau und anschließend in Darmstadt. 1928 wurde in Berlin von neuem begonnen, dieses Mal an verschiedenen Kabaretts als Conférencier und Schauspieler. Als das neue Kabarett „Katakombe“ 1929 gegründet wurde, gehörte er zum Ensemble und wurde Theaterdirektor.

Die schlechteste Zeit – so paradox es auch klingt –, die Zeit des aufmarschierenden Nationalsozialismus und der seit 1933 herrschenden Diktatur, war für die „Katakombe“ und Werner Finck die beste Zeit. Selbst hatte man auf die Freiheit gesetzt und kämpfte nunmehr mit der Waffe des Wortes gegen die Übermacht der gewaltsam Herrschenden, als David gegen Goliath. Salopp gesprochen: der Conférencier Werner Finck lief zu großer Form auf. Er beherrschte die deutsche Sprache so ausgezeichnet, daß er mit ihr in geistreichen Andeutungen spielen konnte und dabei das Ziel nicht vergaß. Das Ziel hieß das Dritte Reich mit all seinen Unmenschlichkeiten, und es sollte spürbar verletzend getroffen werden. Zu vernichten war es mit der Waffe des Wortes nicht. Es war ein Widerstand des Geistes, der geistig überlegenen Klasse im deutschen Volk. Eine zum Schweigen verurteilte Opposition nahm sich in der Berliner „Katakombe“ das Wort und ihr Sprecher war Werner Finck.

„Gestern waren wir zu, heute sind wir offen, wenn wir morgen zu offen sind, werden wir übermorgen wieder zu sein“, ein solcher Satz machte schnell in ganz Deutschland die Runde. Eifrig schrieben die Wächter des Staates das Gesagte mit, wobei genüßlich angemerkt werden durfte, daß den Mitschreibern nicht alles gleich aufgegangen ist, wie es gemeint war. Aber das dramatische Ende blieb nicht aus, 1935 wurde das Kabarett „Katakombe“ geschlossen, Werner Finck und weitere Mitwirkende verhaftet und zur „Umerziehung“ kurzfristig ins Konzentrationslager Elsterwegen im Emsland verbannt. Vor dem Landgericht Berlin wurde Anklage wegen „Vergehens gegen das Heimtückegesetz“ erhoben. Noch endete der Prozeß „mangels Beweisen“ mit einem Freispruch, aber es folgte zunächst ein Berufsverbot. 1936 fanden die Olympischen Spiele in Berlin statt, für den Kabarettisten boten sie die Chance, sowohl im Berliner „Kabarett der Komiker“ aufzutreten als auch für das „Berliner Tageblatt“ im Feuilleton unter der Überschrift „Von mir aus – jede Woche“ Glossen zu schreiben, in der Mehrzahl allerdings unpolitische. Aber dann mußten die beiden Erstveröffentlichungen „Neue Herzlichkeit“ (eine Paraphrase zum Stil der „Neuen Sachlichkeit“) aus dem Jahre 1931 und das „Kautschbrevier“ (hier absichtlich das Wort und den Gegenstand „Couch“ verdeutschend) aus dem Jahre 1938 auf Anordnung des Propagandaministers Dr. Joseph Goebbels eingestampft werden. Aus der „Reichskulturkammer“ wurde Werner Finck ausgeschlossen und abermals ein Berufsverbot verhängt. „Flucht ins graue Tuch“ nennt er seine freiwillige Meldung in die Wehrmacht bei Kriegsbeginn. Aber den Funker Finck verfolgt auch hier die Staatsomnipotenz, ein Dreivierteljahr trifft ihn 1942 eine Untersuchungshaft.

Der Wortkünstler beginnt 1945 in München, aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, von neuem als Kabarettist, Schauspieler und Schriftsteller, aber es ist ein Neubeginn ohne das den Angriff herausfordernde gegnerische, ja feindliche Objekt. Mit einem „Schmunzelkolleg“ beginnt er, und auf dem Programmzettel „Kritik der reinen Unvernunft“ wird eine vierteilige Conférence angekündigt: „Die jugendliche Unvernunft“, „Die uniformierte Unvernunft“, „Die totale Unvernunft“, „Die siegreiche Unvernunft“. Seinen Standort all die drei Jahrzehnte, in denen er in Freiheit agieren und wirken konnte, beschrieb er so: „Und so halte ich auch zu jeder Regierung, bei der ich – wenn ich mich selbst zitieren darf – ,bei der ich nicht sitzen muß, wenn ich nicht zu ihr stehe’.“

Eigene kabarettistische Bühnen wurden in Stuttgart und Hamburg gegründet, aber der nachhaltige Erfolg blieb aus. Werner Finck reiste durchs Land, auch mit Abstechern in die USA, und hielt pointenreichen Rückblick auf das „dutzendjährige Reich“, ein Wort von ihm, um zum einen die gottlob versunkene Zeit zu spiegeln und zum anderen sich selbst als der in der Tat tapfer Überlebende vorzustellen. Als er gefragt wurde: „Worin liegen die Hauptakzente für eine Kurzbiographie?“, lautete die Antwort: „Im Mittelpunkt meines Lebens steht die komische Darstellung eben dieses Lebens in Form einer egozentrischen One-man-show, die trotz unzähliger Wiederholungen nichts von ihrer ursprünglichen Faszination eingebüßt hat. Alle anderen Arbeiten leisten Zubringerdienste zu diesem Lebenswerk.“ Bis zu zwei Stunden währten diese Reisen in die allerjüngste Vergangenheit und die im doppelten Sinne unmittelbare Betroffenheit. In einer Würdigung hieß es einmal: „Werner Fincks Lebenslauf – zumindest die Zeit von der Geburt in Görlitz 1902 bis zum überfälligen Zusammenbruch der braunen Herrschaft – gehörte zu den bekanntesten Lebensläufen der Nation.“ Er war und bleibt ein lebendiges Stück Zeitgeschichte, selbst erfahren und erlitten. Einer der dazu geschmiedeten Verse lautete jetzt so: „Am seidnen Faden hing ein Schwert, / Sich auf mein Haupt zu laden. / Glaubt ihr, daß mich das Schwert gestört? / Mich schreckte nur der Faden.“

Zur Autobiographie „Alter Narr – was nun?“, mit dem Untertitel „Geschichte meiner Zeit“, vorgelegt mit 70 Jahren und 1972 rasch zu einem Bestseller emporgeschnellt, schrieb der Berliner Theaterkritiker Friedrich Luft einleitend: „Werner Finck ist ein Phänomen, vornehmlich des gesprochenen Wortes. Er ist ein humoristischer Rhetoriker. Redend fällt ihm das Beste ein. Wenn die Leute vor ihm unter dem Stuhl liegen und sich vor Lachen schütteln, gibt ihm sein eigener Gott zu sagen, was den gleichen Leuten vor Lachen und lachender Einsicht das Zwerchfell schädigt.“ Das ist allerdings zu vordergründig, ein wenig überzeichnet, denn Werner Finck war eher ein Mann des Schmunzelns und wollte andere dazu einladen, es ihm gleich zu tun. Sein Satz dazu: „Lächeln ist die beste Art, den Leuten die Zähne zu zeigen.“ Die großartig beherrschten Wortspiele wollten nicht als knallharte Pointen verstanden werden, sondern sie sollten zum fröhlichen Mitdenken animieren. Das war der Grund, warum Bekanntes reizvoll verfremdet wurde. Hier einige Stichworte: „Sie werden lachen – mir ist es ernst“, „Sire, geben Sie Gedanken“, „Am Besten nichts Neues“, „Der brave Soldat schweigt“, „Der Stillvertreter“.

Mit seiner Bemerkung hat Friedrich Luft leider Recht behalten: „In jedem anderen Lande – in einem angelsächsischen gewiß – hätte man Finck längst in den Parnaß eingebracht, hätte ihn in den Schulbüchern gedruckt, ihn mit Adelstiteln und Orden versehen. So weit kann es auch in der zweiten deutschen Republik eine grundsätzlich heitere Natur nicht bringen.“ Zwar wird Werner Finck eine mehrzeilige Notiz in der letzten Ausgabe der Brockhaus-Enzyklopädie eingeräumt, aber in der jüngsten umfassenden Anthologie ist keine Verszeile von Werner Finck für aufnahmewürdig erachtet worden. Ein Gedicht sei herausgegriffen, sein Titel: „An meinen Sohn Hans Werner“ von 1943: „Du brauchst dich deines Vaters nicht zu schämen, / Mein Sohn. / Und wenn sie dich einmal beiseite nehmen / Und dann auf manches zu sprechen kämen, / Sei stolz mein Sohn. // Sie haben deinem Vater reichlich zugesetzt, / Mein Sohn. / Ihn ein- und ausgesperrt und abgesetzt, / Sie haben manchen Hund auf ihn gehetzt – / Paß auf, mein Sohn. // Dein Vater hat gestohlen nicht und nicht betrogen, / Er ist nur gern mit Pfeil und Bogen / Als Freischütz auf die Phrasenjagd gezogen – / Und so, mein Sohn. / Kannst du den Leuten ruhig in die Augen gucken, / Mein Sohn. / Brauchst, wenn sie fragen, nicht zusammenzucken. / Ich ließ mir ungern in die Suppe spucken. / Das war’s, mein Sohn. / Wie vieles hat der Wind nun schon verweht. / Mein Sohn. / Der Wind, nach dem ich mich noch nie gedreht – / Daß dir mein Name einmal nicht im Wege steht, / Geb Gott, mein Sohn.“

Von den Publikationen, die nach dem Ende des Krieges in regelmäßiger Folge erschienen sind – denn Werner Finck wollte sich auch schriftlich und gedruckt mitteilen, nicht nur als Ein-Mann-Kabarett, auf der Theaterbühne und in rund 50 Filmen als Haupt- und Nebendarsteller – seien genannt: „Aus der Schublade“, „Fin(c)kenschläge“, „Wortschritte – Gefaßte Prosa und zerstreute Verse“, „Witz als Schicksal – Schicksal als Witz“, „Alter Mann – was nun?“, „Heiter – auf verlorenem Posten“. Auch als einer, der bereit wäre,Politiker zu werden, trat er in den 50er Jahren als Gründer einer „Radikalen Mitte“, mit der Sicherheitsnadel unter dem Rockaufschlag als Parteiabzeichen, sowohl ganz bewußt als auch selbstironisch auf. Zur unmittelbaren Gegenwart sein Satz: „Was die Freiheit uns gibt, stiehlt sie dem Sozialismus, und was der Sozialismus gibt, stiehlt er der Freiheit.“ Sich selbst versah er mit dem Fragezeichen: „War ich ein zaghafter Held oder ein mutiger Angsthase?“

Nicht ohne Grund darf man Werner Finck den größten Kabarettisten im deutschsprachigen Raum nennen. Er war Poet und Sprachkünstler als Kabarettist, der Weise im Narren, ein Schauspieler der gestotterten Halbsätze, ein streitbarer Mann des Widerstandes, ein beredter Kritiker der Zeit, ein Mann zu Hause in unserer Sprache in ihrer Doppelbödigkeit und mit ihrem Hintersinn, ein des Ruhmes würdiger Zeitzeuge. Für seinen Grabstein dichtete er die Worte: „Noch stehst Du hier, / Und ich bin hin. / Bald bist Du dort, / Wo ich schon bin.“

Lit.: Das Beste von Werner Finck. Ein historisches Glossar zur Zeitgeschichte, zusammengestellt v. Bartel F. Sinhuber, München 1988.

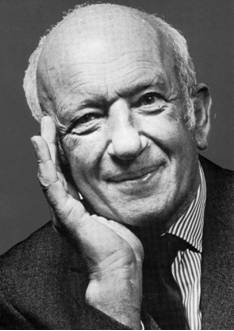

Bild: Werner Finck, Alter Narr – was nun? Verlag Herbig, 1972.

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Finck

Herbert Hupka