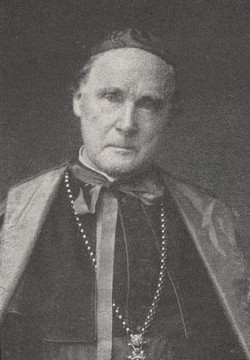

Der Eichsfelder Georg Kopp dankte seinen Weg aus einer Weber-, Hirten- und Nachtwächtersfamilie bis auf den Stuhl des Breslauer Fürstbischofs und zu Kardinalswürden seiner zielbewußten Willenskraft, seinem taktischen Geschick und seinem preußisch-deutschen Patriotismus. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Hildesheim, dessen Kosten sich seine Eltern hatten vom Munde absparen müssen, und einem zweijährigen Dienst als hannoverscher Eisenbahnbeamter absolvierte er ein theologisches Studium und empfing 1862 die Priesterweihe. Zehn Jahre später war er bereits Domkapitular und Generalvikar des Bistums Hildesheim. Die Vakanz des Hildesheimer Bischofsstuhles, die durch die Verweigerung großer Teile der Geistlichkeit im Gefolge des Kirche und Staat entzweienden Kulturkampfes verursacht worden war, fand erst 1881 mit seiner Wahl ein Ende. Kopp hatte sich durch seine im Konflikt mit der preußischen Regierung jeglicher Schärfe abgeneigten Haltung in Berlin empfohlen. Bereits seit 1872 war er mit Bismarck in Verbindung gewesen. So wurde er, seit der Kanzler den mißlungenen Kulturkampf zu beenden suchte, zu seinem Gewährsmann und Mittler zu Papst Leo XIII., der ein Ende des verheerenden Kampfes ersehnte und daher gleichfalls verständigungsbereit war. Damit geriet Kopp aber in einen Gegensatz zu den rheinischen Bischöfen und der Zentrumspartei, die eine restlose Rücknahme der Kulturkampfgesetze erstrebten. Mit der Annahme zweier sogenannter Friedensgesetze durch den preußischen Landtag in den Jahren 1886 und 1887 wurde jedoch der von Kopp empfohlene Weg des Kompromisses zu Ende gegangen. Danach suchten die Unterlegenen den Hildesheimer „Staatsbischof“, wie ihn die Zentrumspresse nannte, wenigstens an der Besteigung des Breslauer Fürstbischofsstuhles zu hindern, den ihm der Papst aber schließlich, mit seinem Breve vom 9. August 1887, in Erfüllung eines preußischen Wunsches und unter Zurückweisung anderslautender Wahlvorschläge des Breslauer Domkapitels, zuwandte. Kopp, der 1884 in den preußischen Staatsrat und 1886 in das preußische Herrenhaus berufen worden war, regierte als Fürstbischof von Breslau die größte und reichste Diözese im Deutschen Reich. Zu ihr gehörten über vier Millionen Katholiken, 998 Pfarreien und Seelsorgestellen sowie 1718 Welt- und Ordensgeistliche. Da ihr auch Österreichisch-Schlesien unterstellt war, gehörte Kopp dem österreichischen Herrenhaus und dem Landtag von Troppau an. Er widmete sich mit großer Energie der Reorganisation und dem Ausbau seines Bistums. Bis zu seinem Tode im Jahre 1914 entstanden mehr als 650 Kirchen, Klöster und kirchliche Anstalten. Ernst nahm er die Fürsorge für die seiner geistlichen Verantwortung unterstellten Polen: Hinsichtlich Oberschlesiens befürwortete er den Gebrauch der Muttersprache in Kirche und Religionsunterricht, wie er 1908 ein antipolnisches Enteignungsgesetz bekämpfte. Daneben erwies er sich als ein tatkräftiger Freund der Wissenschaft und der Kunst: Diözesanarchiv und Diözesanmuseum zu Breslau waren sein Werk; zahlreiche wissenschaftliche Unternehmungen hatten in ihm einen großzügigen Förderer. Er betrieb auch die Restaurierung seiner römischen Titelkirche sowie der Dome zu Fulda und zu Breslau; dieser trug seitdem die spitzen Turmhelme, die die Silhouette der Stadt bis 1945 mitprägten.

Mit seiner Erhebung zum Kardinal am 14. Januar 1893 hatte der Weg Kopps seinenäußeren Höhepunkt erreicht. Auch die Tatsache, daß er seit 1900 die Fuldaer Bischofskonferenzen leitete, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr sein Einfluß nach Bismarcks Abgang zurückgegangen war. Sein kurzsichtiger Widerstand gegen eine interkonfessionelle christliche Gewerkschaftsbewegung fand in der Kirche nur wenig Rückhalt und kostete ihn das Wohlwollen der preußischen Regierung. Zudem verdüsterte eine schwere Krankheit die letzten Jahre seines Lebens.

Lit.: Norbert Conrads, Neue Deutsche Biographie 12 (1980), S. 570ff. Dort die weitere Literatur.