Der Name Karl Gustav Reich markiert einen Höhepunkt in der Literaturgeschichte der siebenbürgisch-sächsischen Volksgruppe, der knapp 900 Jahre alten Minderheit im Karpatenbogen, die aus dem Rhein-Maas-Moselraum zugewandert war. Schon die Tatsache, daß Reich in der siebenbürgisch-sächsischen Mundart schreibt, eine der letzelburgischen-luxemburgischen erstaunlich ähnliche Mundart, hat in der deutschsprachigen Literatur von heute Seltenheitswert. Dabei war und ist die siebenbürgisch-sächsische Mundart eine lebendige Volkssprache auf der Grundlage eines moselfränkischen Dialektes. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in ihr gepredigt, in der Schule unterrichtet und selbstverständlich in ihr auch publiziert und gedichtet.

Als eine frühe Lichtgestalt der siebenbürgisch-sächsischen Mundartliteratur erscheint der schon im Alter von 31 Jahren verstorbene Viktor Kästner (1826-1857). Kästner und sein Werk waren für Karl Gustav Reich nicht zuletzt deshalb eine besondere Verpflichtung, da er als Pfarrerssohn seine Kindheit in demselben Pfarrhaus in Kerz bei Hermannstadt verbrachte wie später Reich, dessen Vater ebenfalls Pfarrer war. So wuchs der junge Karl Gustav im Mittelpunkt des sächsischen Volkslebens, dem evangelischen Pfarrhaus, auf. Denkwürdig war die im Kerzer Pfarrhaus erhaltene Inschrift aus einem Gedicht Kästners: "Wä ich sil net sachsesch rieden? / sachsesch dinken, sachsesch bieden." (Wie sollt ich denn nicht sächsisch reden, / sächsisch denken, sächsisch beten!) Später sollte Karl Gustav Reich in seinem zweiten GedichtbandSachsesch Spaß vu Broos bäs Draas (Sächsischer Spaß von Broos bis Draas), erschienen bei Delp in München 1982, im Eingangsgedicht "Mottersproch" (Muttersprache) dieses Credo Kästners bekräftigen. "Mer wat as Härzen uch bewiecht / mer wat as Dinken uch erriecht / mer wat mir säken uch erstriewen, / mir kennen’t sachsesch nor erliewen." (Was immer unser Herz auch bewegt, / was immer unser Denken auch erreicht, / was immer wir auch suchen und erstreben, / wir können’s sächsisch nur erleben.)

Reichs Vater, Karl Reich, hatte selbst sächsische Lieder und Szenenfolgen für die Dorfbühnen geschrieben. Zudem war er mit den bekannten siebenbürgisch-sächsischen Mundartdichtern Otto Piringer (1874-1950), dem langjährigen Stadtpfarrer von Broos/Orastie, und Ernst Thullner (1862-1918), dem Pfarrer aus Großpold/Apoldul de sus, sowie mit dem Mediascher Gymnasialprofessor Schuster Dutz (1885-1968) befreundet gewesen, der in seiner Mundartprosa auch durchaus sozialkritische Töne anschlug, wie beispielsweise in Das Kulturpfeifen. Neben die reichen Anregungen des Elternhauses traten diejenigen, die er nach gutem alten siebenbürgisch-sächsischem Brauch in der weiten Welt empfing. Reich studierte in Tübingen, Berlin, Perugia und Bukarest Theologie, Germanistik, Romanistik und Pädagogik.

Danach kehrte er heim nach Siebenbürgen, wo er nun am evangelischen Landesseminar in Hermannstadt/Sibiu, an der deutschen pädagogischen Schule und Bergschule in Schäßburg/Sighisoara, der Bruckenthalschule, dem Gheorge Lazar Lyzeum und dem Musiklyzeum in Hermannstadt jahrelang an der Ausbildung der siebenbürgisch-sächsischen Jugend wirkte. Seine in dieser Zeit in Mundart verfaßten Lustspiele, die bestimmte Typen und Verhaltensweisen seiner Landsleute humorvoll-erzieherisch aufs Korn nahmen, eignen sich hervorragend für Schul- und Dorfbühnen. Damit setzte Reich eine uralte Tradition der Siebenbürgen-Sachsen fort, die als eine der ersten europäischen Gemeinschaften im Zuge der Reformation und ihrer Volkskirche, die auch das Schulwesen übernahm, den Besuch der Volksschule für alle zur Pflicht machten.

Wieso Karl Gustav Reich als ein Akademiker mit europäischem Horizont sich nun ausschließlich der Mundartdichtung verschreiben konnte, scheint nur auf den ersten Blick rätselhaft. Gerade in der Fremde hatte sich ihm der Sinn für die heimatliche Welt geschärft; dort war ihm bewußt geworden, wie eng seine Gefühlsbindungen zu ihr waren. Derart verankert, konnte sich das Herz des auch sprachlich-familiär beheimateten Mundartdichters weiten und alle Eigenheiten, alle typisch sächsischen Besonderheiten – mitunter regelrechte Seltsamkeiten – dieser so eng miteinander verkehrenden Welt wahrnehmen und in einem wohlwollenden Humor – im ursprünglichen Sinn des lateinischen Herkunftswortes als richtige Mischung der Säfte – zu Liedern, Gedichten, Theaterstücken verdichten. Direkt aus dem Volksleben, mit seiner Umgangssprache, der Mundart, kommend, und wiederum direkt ins Dorf- und Gemeindegeschehen zurückgehend, als gesungenes Lied, vorgetragenes Gedicht, und aufgeführtes Dorftheaterstück, leben die Mundartdichtungen Karl Gustav Reichs von ihrem Kontakt zum Publikum, kamen sie erst ganz zur Geltung, wenn Reich als Rezitator seiner eigenen Werke auftrat.

Sein erstes und bis heute bestes Buch, der GedichtbandKut, mer lachen int! (Kommt, laßt uns eins lachen!), der im Jahre 1976 im Bukarester Kriterion-Verlag in einer Auflage von 7.200 Exemplaren herauskam (von Lyrikbänden werden in Deutschland in der Regel höchstens 1.000 Exemplare gedruckt), war im Rumänien innerhalb weniger Monate restlos vergriffen. Die ihm eigene souveräne Behandlung der menschlichen Sorgen und Gebrechen in einer festgefügten Gemeinschaft und der Ton eines zuweilen deftigen bäuerlichen Mutterwitzes, in dem sie sich darbieten, sprachen alle an. Für die mitunter schonungslose Direktheit im vertrauten Umgang der Dorfgemeinschaft ist das Gedicht "Schinend" (Schonend) ein Beispiel, in dem ein dorfbekannter Saufbruder im Suff hinfällt und sich das Genick bricht. Verzweifelt versuchen seine Saufkumpane es der Frau des Verunglückten so schonend wie nur möglich mitzuteilen. Er liege unten im Graben, meint einer kleinlaut, worauf die Frau wütend loszetert, sie wünsche sich bloß noch eines, daß ihn eines Tages der Teufel hole. Darauf versichert ihr der Oinz (Heinz): "Hir, Noberän – e huet en schin!" (Hören Sie, Frau Nachbarin – er hat ihn schon)

Wenn Karl Gustav Reich im Alter nichts vom bitteren Schicksal der Siebenbürger-Sachsen erspart blieb – 1981 übersiedelte er zu seinen Kindern in die Bundesrepublik -, wenn heute in Siebenbürgen die Zahl seiner Landsleute auf ein Zehntel geschrumpft ist und sie buchstäblich um ihr kulturelles Überleben kämpfen müssen, so dürfte es ihn doch trösten, daß sie in ihrer Mundart weiterhin eine Hauptstütze finden. Auf ihren Kulturveranstaltungen, sowohl in der alten Heimat wie in der neuen "Urheimat" an Rhein und Mosel, tragen sie, wie immer schon, regelmäßig seine Mundartgedichte vor. Und so wird es bleiben, solange diese melodische, wunderbar aussagestarke Mundart – wo immer auch in der Welt – gesprochen wird.

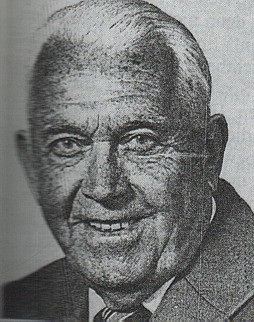

Ingmar Brantsch